In einem szenischen Setting treten sieben Werke wie auf einer Bühne miteinander in einen Dialog. Durch das Bespielen der Räume in einer kunstvollen Dramaturgie entsteht eine unheilvolle Atmosphäre. Was sich zunächst als häusliche Situation darbietet, entpuppt sich bald als explosive Stimmungslage. Die Werke agieren wie Protagonisten in einem Kammerstück. Gesichtslose Figuren mit makellosen Oberflächen von Katharina Fritsch treffen auf Alexej Koschkarows machtvoll auftretende Skulpturen voller Pathosformeln und historischer Referenzen. In diesem Austausch und Wechselspiel werden Themen wie Vertreibung, Isolation, Machtmissbrauch, Angst, Gewalt und Tod aufgegriffen. Fragen also, die die Menschheit seit jeher beschäftigen und gerade in der heutigen Zeit wieder eine erschreckende Aktualität erlangt haben. Der Doppeltitel diente als Stichwortgeber und Anstoss für die Zusammenarbeit; zwar evoziert er historische Referenzen – Zita ist der Name der letzten Kaiserin von Österreich, Щapa (auf Deutsch Schtschara) ist der Name eines Flusses in Weissrussland –, genauso ist er aber für die Künstler auch mit persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen verbunden.

Rückblick: 2016

ZITA – ЩAPA

Kammerstück von Katharina Fritschund Alexej Koschkarow12. Juni – 2. Oktober 2016

Das Schaulager zeigt mit Zita – Щapa eine präzis konzipierte Installation in drei Räumen von Katharina Fritsch (*1956 Essen, Deutschland) und Alexej Koschkarow (*1972 Minsk, Weissrussland). Die Künstler haben in intensivem Austausch neue Skulpturen und Zeichnungen für diese Präsentation geschaffen.

Katharina Fritsch

Die 1956 in Essen (Deutschland) geborene Katharina Fritsch begann nach einem Studium der Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Münster 1977 ihre Ausbildung an der Kunstakademie Düsseldorf, wo sie bis 1984 in der Klasse von Fritz Schwegler studierte. Seit Mitte der 1980er-Jahre stellt Katharina Fritsch regelmässig in Deutschland und international aus: 1988 etwa in der Kunsthalle Basel; 1993 fand in der Dia Art Foundation in New York ihre erste Einzelausstellung in den USA statt. 1995 vertrat Fritsch Deutschland an der 46. Biennale Venedig, 1996 folgte eine gross angelegte Einzelausstellung im Museum of Modern Art in San Francisco, die 1997 im Museum für Gegenwartskunst in Basel gezeigt wurde. 2001 fand in der Tate Modern in London und 2002 im K21 in Düsseldorf eine retrospektiv angelegte Übersichtsausstellung statt. 2009 richtete das Kunsthaus Zürich eine Retrospektive aus, die anschliessend in den Deichtorhallen in Hamburg gezeigt wurde. 2013 fand ihr Beitrag Hahn / Cock zur «Fourth Plinth» am Trafalgar Square in London grosse Beachtung.

Von 2001 bis 2010 lehrte Katharina Fritsch als Professorin für Bildhauerei an der Kunstakademie Münster, seit 2010 ist sie Professorin an der Kunstakademie Düsseldorf, wo sie auch lebt.

Alexej Koschkarow

Der 1972 in Minsk (Weissrussland) geborene Alexej Koschkarow zog nach zwei Jahren Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in Minsk nach Deutschland, um von 1993 bis 1999 in der Klasse von Fritz Schwegler an der Kunstakademie Düsseldorf bildende Kunst zu studieren. In seinem letzten Studienjahr lud ihn Katharina Fritsch zu einer gemeinsamen Ausstellung mit dem Titel «Damenwahl» in die Kunsthalle Düsseldorf ein. Ein Jahr darauf lud Koschkarow rund 30 Freunde in den Düsseldorfer Kunstraum Malkasten ein: Tortenschlacht (2001) ist die Videodokumentation von diesem Event – im Verlauf der Vernissage bewarfen sich die festlich gekleideten Gäste mit bereitstehenden Sahnetorten. Es folgten mehrere Einzel-und Gruppenausstellungen, unter anderem 2001 im Haus Fürstenberg, Sammlung Ackermans in Xanten, 2002, 2003 und 2005 in der Galerie Jablonka Lühn in Köln und ebenfalls 2005 «Situation Comedy: Humor in Recent Art» im Contemporary Museum in Honolulu. 2007 war er an der 10. Triennale der Kleinplastik in Fellbach vertreten, 2008 in «Take Me There (Show Me The Way)» bei Haunch of Venison in New York. 2009 präsentierte Viafarini in Mailand «Checkpoint Charly». Alexej Koschkarow lebt und arbeitet in New York.

Am Anfang wollten wir nur ein kleines Modell machen,

wie ein Puppenhaus.

Katharina Fritsch / Alexej Koschkarow

Ein dreiteiliges Gehäuse steht isoliert im weiträumigen Erdgeschoss des Schaulagers. Der mit seiner Dimension an ein Wohnhaus erinnernde Raumkörper ist bis auf einen Eingang an der Vorderseite geschlossen. Mit dem Betreten von diesem «Haus im Haus» begeben sich die Besucherinnen und Besucher in eine veränderte räumliche Situation. Die Anordnung und Nähe der sieben Arbeiten in Zita – Щapa wie in einem szenischen Setting lassen an ein Ensemble auf einer Bühne denken. Vom Theater entlehnt das Kammerstück denn auch die Konzentration auf die Wirkung der einzelnen Protagonisten untereinander. Die emotionale und expressive Grundstimmung, die sich wie ein Ton über die Installation legt, wird durch die distanzierte und präzise Formgebung noch gesteigert.

Grösse und Nähe der Werke fordern eine direkte Begegnung. Wie auf einer Bühne ist eine Inszenierung im Gange, zu deren Teil die Besucher werden.

Katharina Fritsch

Puppen 2016

Epoxidharz, Polyurethan, Acrylfarbe

Besitz der Künstlerin

Die Figurengruppe Puppen (2016) steht in kräftigem Gelb leuchtend im zentralen Raum des Kammerstücks. Die Proportionen und die runden Volumen gehen auf eine Vorlage zurück: kleine, aus Maisblättern gefertigte Puppen, die vorwiegend in Osteuropa als Souvenirs oder Krippenfiguren hergestellt werden. In einem aufwendigen Arbeitsprozess hat Fritsch sie vergrössert und aufs Wesentlichste reduziert. In eine monochrome Plastizität überführt, ist jegliche organische Anmutung einer artifiziellen Präsenz gewichen. Durch ihre Attribute – Schürzen, Kopftücher und Arbeitsgeräte – eröffnen die Figuren einen Kontext, der an traditionelle, ländliche und häusliche Bereiche denken lässt.

Alexej Koschkarow

Kalter Ofen 2016

Keramik, Metall, Lampe, Motor

Besitz des Künstlers

Schräg gegenüber den Puppen (2016) von Katharina Fritsch ist Alexej Koschkarows Keramikskulptur Kalter Ofen (2016) platziert, die einem behaglichen Kachelofen und einer berstenden Handgranate gleichermassen nachempfunden ist. Wie in einem Kippbild sind gleichzeitig beide Bestimmungen wahrnehmbar, obschon die damit einhergehenden Funktionen aufgehoben sind.

Durch die geöffnete Tür des Kachelofens ist unter schwarz verkohlten Holzscheiten ein glimmendes Feuer erkennbar, das allerdings keine Wärme erzeugt, wie auch die Explosion der Granate in weiss glasierter Keramik eingefroren ist und sich nicht weiter ausbreitet.

Katharina Fritsch

Sarg 2016

MDF, Tischlerplatte, Acrylfarbe

Besitz der Künstlerin

Links abgehend führt eine schmale Türöffnung in die kleinste der Kammern. In der Mitte platziert, ruht die Skulptur Sarg (2016) von Katharina Fritsch. Sofort als Gegenstand mit einer bestimmten Funktion identifizierbar, bewirkt die prototypische Vereinfachung doch, dass er in erster Linie als ein aus geometrischen Formen und Farbflächen bestehendes, konstruktivistisches Objekt wahrgenommen wird, wodurch seine Bedeutung in den Hintergrund tritt. Die texturlosen Oberflächen sind matt und ohne jegliche Reflexion, wie es für die Skulpturen der Künstlerin kennzeichnend ist. Der intensive Farbkontrast könnte der Schwere, mit der ein Sarg üblicherweise konnotiert ist, und der Trauerfarbe Schwarz kaum gegensätzlicher sein. Frappierend präsent und doch materiell entrückt hat Fritsch ein Werk voller Sprengkraft geschaffen, das in das intime Setting des Kammerstücks einschlägt.

Alexej Koschkarow

Das was keinen Namen hat 2016

Mixed Media

Besitz des Künstlers

In der Manier eines eklektizistischen Architekturmodells setzt sich die Skulptur Das was keinen Namen hat (2016) im rechten Raum des Kammerstücks aus eigentlich unvereinbaren Elementen zusammen. Ein massiger Bunker mit Schiessscharten formt den Mittelbau mit einer Öffnung, die an den Schlund etwa einer sich aufbäumenden Kobra erinnert. Gegen diesen «Oberkörper» – die Skulptur wirkt wie eine belebte Kreatur – erscheint das Fundament aus einem spiralförmigen Schacht und zwei ineinander verschlungenen Treppen geradezu verspielt. Als Krönung thronen zuoberst in heroischer Pose und lediglich mit martialischen Stahlhelmen bekleidete athletische Weibsbilder mit fast maskulinen Gesichtszügen. Als vieldeutige und zugleich zum Pin-up trivialisierte Personifikation verkörpern die Mannsweiber einen Frauentypus, der dem häuslich-mütterlichen Bild der Maispuppen kaum entgegengesetzter sein könnte.

Alexej Koschkarow

Schtetl 2012

Holz und Metall

Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel

Im aus zahllosen kleinen Holzstücken gefertigten Schtetl (2012) säumen zwei dichte Häuserkränze einen zentralen Platz. Die ländliche Anmutung wird durch den Titel mit seiner Anspielung auf eine historische jüdische Lebensform, das Schtetl, verstärkt. Die über Jahrhunderte in Osteuropa verbreiteten traditionellen jüdischen Dorfgemeinschaften fanden mit den Gräueln des Zweiten Weltkrieges ein jähes Ende. Schon lange davor fand das Schtetl als Inbegriff einer realen Lebensform – mitunter idealisiert – Eingang in Literatur und Kunst. Mit der prominent im Zentrum des Dorfkreises prangenden Axt in der Skulptur gibt Alexej Koschkarow diesen Ambivalenzen eine prägnante Form. Über das einfache, aber äusserst präzise eingesetzte Material – er hat dafür Holz wiederverwendet, das aus dem Boden seines Ateliers in einem jüdischen Viertel von Brooklyn stammt – schlägt er zudem einen Bogen zur jüdischen Emigration nach Amerika.

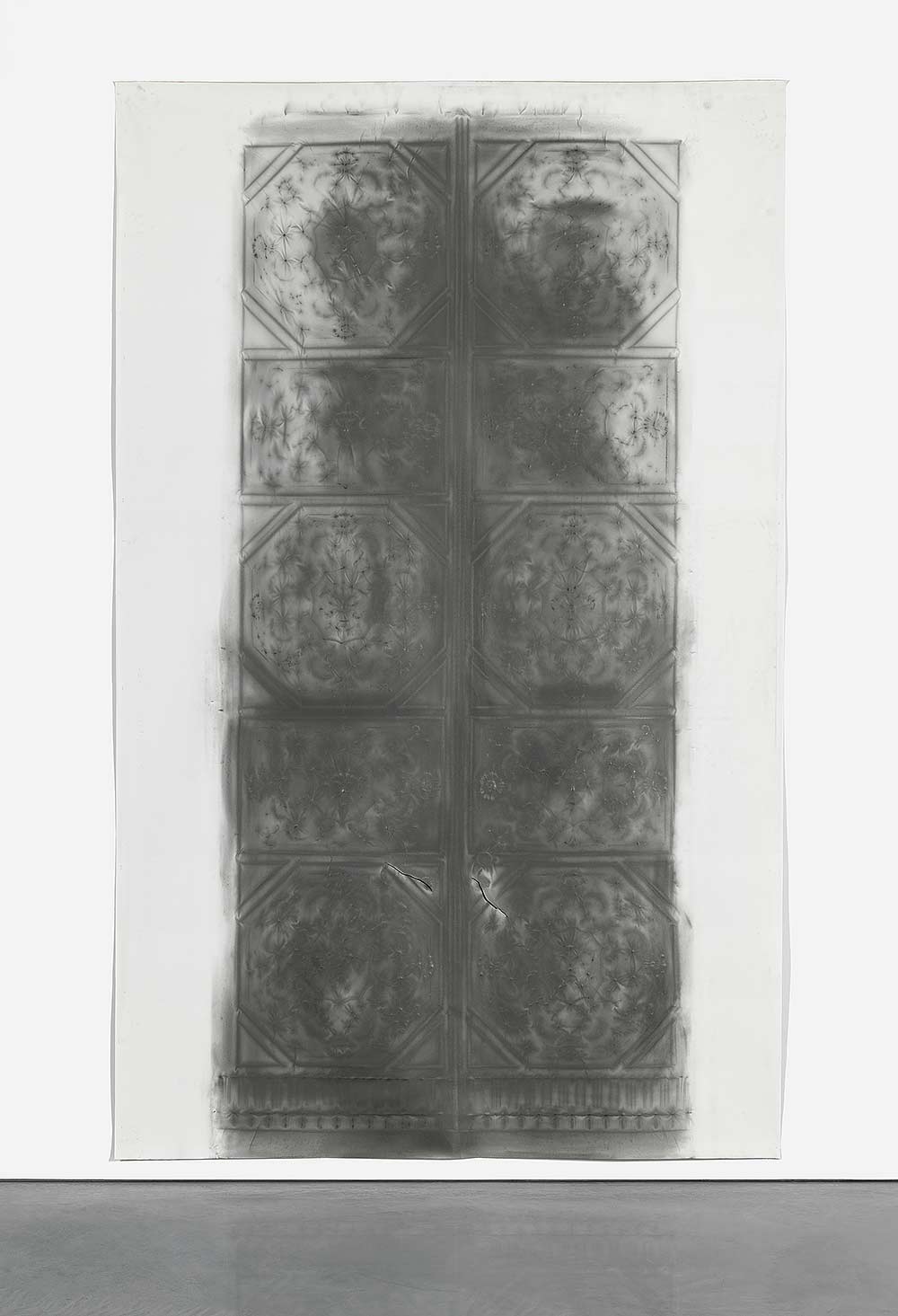

Alexej Koschkarow

Bellevue 2014

Smearing

Graphit auf grundierter Leinwand

Besitz des Künstlerslerin

Die Skulpturen werden zu beiden Seiten von Grafitfrottagen auf grossformatigen Leinwänden gesäumt. Der Künstler nennt seine Abriebtechnik, mit der er die Oberflächen architektonischer Elemente wie Türen oder Fassadenteile sowie öffentlich zugängliche Skulpturen im Originalmassstab auf die Leinwand überträgt, «Smearings» (Schmierereien). Die in die Zweidimensionalität überführten Abriebe lassen wolkig-düstere, schattenhafte Formen erkennen. Das Adlermotiv aus Bellevue (2014) stammt von Steinskulpturen in New York.t.

Alexej Koschkarow

Höllentor 2012

Smearing

Graphit auf grundierter Leinwand

Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel

Gegenüber hängt das hochformatige Höllentor (2012). Der Titel erinnert an Auguste Rodins düstere Bronzeplastik Das Höllentor (1880–1917), tatsächlich stammt der Abrieb von einem Portal eines historischen Hauses in New York. Mit den «Smearings» verwischt Koschkarow eindeutige Zuordnungen und schärft den Blick auf die mit einem Motiv verbundenen Beiklänge.

So klar und präzise das Kammerstück Zita – Щapa aufgebaut ist, so vielschichtig ist seine Wirkung. Scheinbar Eindeutiges hat auf den zweiten Blick einen doppelten Boden und eine Vielzahl von Bedeutungen. Vertrautes und Häusliches kippen ins Unheimliche. Der Doppeltitel dieses ungeschriebenen Stücks ist befrachtet mit einer Fülle von Anspielungen, die aber in der Installation nicht direkt ausformuliert sind. Vielmehr funktionieren sie als Stichwortgeber für ein Spiel aus Symmetrien und Brüchen, aus Entsprechungen und Widersprüchen, Andeutungen und Referenzen.

Dieser Name, Zita, wurde für mich zum Sinnbild für das, was ich mir vorstellte, Österreich, der Erste Weltkrieg, die Situation heute.

Katharina Fritsch

Zita passte überhaupt nicht zu mir. Darum wählte ich Щapa. Mir gefällt es, dass die meisten denken, das sei die russische Übersetzung von Zita. Diese falsche Symmetrie.

Alexej Koschkarow

Die historische Zita von Bourbon-Parma (1892–1989) und Kaiser Karl I. betraten als letztes Kaiserpaar von Österreich-Ungarn ab 1916 für kurze Zeit das Parkett des Weltgeschehens während des Ersten Weltkrieges. Mit dem verlorenen Krieg und dem Untergang der Doppelmonarchie im Herbst 1918 mussten Zita und ihr Gemahl ins Exil. Zitas Leben umfasste mehrere Epochen grundlegender Umwälzungen der Machtordnung in Europa und insbesondere in Osteuropa: vom Ersten Weltkrieg, dem Zusammenbruch der Monarchie und des österreichischen Vielvölkerreichs, dem Zweiten Weltkrieg bis zum Vorabend des Zusammenbruchs des kommunistischen Europas. Da Zita zeitlebens am Thronanspruch festhielt, war ihr erst im hohen Alter die Wiedereinreise nach Österreich erlaubt. Im Frühling 1989 wurde sie in Wien einem Kaiserbegräbnis gleich bestattet. Zita ist aber auch eine italienische Heilige aus dem 13. Jahrhundert, die als Schutzpatronin von Hausangestellten gilt.

Der im Titel als Gegenstück fungierende Fluss Щара (Deutsch Schtschara) verläuft im Westen von Weissrussland und ist gerade mal einer der etwa 20 000 weissrussischen Flüsse, zu denen weitaus bekanntere Ströme wie der Dnjepr oder der Prypjat zählen. Die Schtschara war sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg ein Kriegsschauplatz und steht stellvertretend für die bewegte und wechselhafte Geschichte insbesondere des Westens des heutigen Weissrusslands. Das Gebiet war beide Male Austragungsort von Stellungskämpfen zwischen deutschen und russischen Truppen. Der mäandernde Verlauf und die von undurchdringlichen Wäldern und sumpfigen Gebieten gesäumten Ufer der Schtschara machten sie zur Verteidigungslinie und im Zweiten Weltkrieg insbesondere zum Rückzugsort von Partisanen. Alexej Koschkarow verbindet eine Erinnerung aus der Familiengeschichte mit dem Fluss: Sein Urgrossvater wurde dort während des Ersten Weltkrieges verwundet. Der persönliche Bezug ankert als Fussnote im grossen Strom der Geschichte, in dessen Fortgang sich Kriege und wechselnde Machtordnungen zyklisch einschreiben.

Zita – Щapa lädt ein, einzutauchen in ein atmosphärisches Bild voller kultureller und historischer Bezüge zu Themen wie Angst, Vertreibung, Heimat, Exil, Unterdrückung, Macht, Gewalt oder Tod; Themen, die heute noch eine ungebrochene Aktualität haben. Im Kammerstück ins Spiel gebracht, lässt die kunstvolle Inszenierung weit mehr als nur einen Schluss zu.

Der künstlerische Austausch von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow begann in den 1990er-Jahren. Koschkarow studierte nach zwei Jahren Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in Minsk bis 1999 an der Kunstakademie Düsseldorf – dort hatte auch Fritsch, die nach wie vor in dieser Stadt lebt, in den 1970er-Jahren ihre Ausbildung absolviert. Auf Fritschs Einladung hin stellten sie 1999 erstmals gemeinsam in der Kunsthalle Düsseldorf aus. 2012 wiederholten die Künstler ihr Zusammenspiel in einer Düsseldorfer Galerie. Dem Prinzip, individuell geschaffene Arbeiten zu zeigen, bleiben die Künstler auch in ihrem dritten und engsten Zusammenspiel im Schaulager treu. Die Werke, die in der Installation aufeinandertreffen, sind unabhängig voneinander im Atelier entstanden und treten als eigenständige künstlerische Positionen auf.

Ausgangsbasis für die künstlerische Arbeit ist immer das, was man sieht, niemals etwas Literarisches. Ich gehe immer vom Auge aus – ich gehe nicht hin und lese vorher ein Buch.

Katharina Fritsch

Das Atelier ist ein riesiger Freiraum, wo man spielerisch mit den Sachen umgehen kann.

Katharina Fritsch / Alexej Koschkarow

Wir arbeiten mit zeitgenössischen Materialien, mit Materialien, die es in dieser Zeit gibt. Dazu gehört der 3-D-Print wie der Bronzeguss. Es existiert vieles nebeneinander her. Das künstlerische Arbeiten bringt ganz vieles zusammen, das tut keine andere Arbeit.

Katharina Fritsch / Alexej Koschkarow

Gleichwohl basieren das Konzept von Zita – Щapa, die Abstimmung der einzelnen Werke aufeinander und deren aufwendige Umsetzung auf einem intensiven fortdauernden Austausch. Die Künstler sind am Spannungsverhältnis zwischen ihren unterschiedlichen Arbeitsweisen interessiert. Fritschs Objekte wirken wie aus einem Guss und sind sofort erkennbar, Koschkarows Arbeiten fordern durch ihre Vielteiligkeit mehr Zeit, sich in sie zu vertiefen. Von der Idee bis hin zur Umsetzung entstehen die Werke beider Künstler in konstanter Auseinandersetzung mit Fragen zu Material, Form und Farbe – ein differenzierter Schaffensprozess, der vom präzisen Einsatz ausgefeilter skulpturaler Techniken geprägt ist.

Downloads

- Ausstellungsflyer(pdf, 574.87 KB)

- Saaltext(pdf, 196.06 KB)

Katalog

Parallel zu den Vorbereitungen von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow für Zita – Щара ist in enger Zusammenarbeit mit den Künstlern eine aufwendig gestaltete Publikation entstanden, die in Inhalt und Umfang die Komplexität und Dichte der Präsentation im Schaulager widerspiegelt. Neben dem Interesse am Spannungsverhältnis ihrer unterschiedlichen Arbeitsweisen verbindet Fritsch und Koschkarow eine grosse Präzision und Sorgfalt im bildhauerischen Schaffensprozess. Ausführliche, sozusagen in Echtzeit zur Arbeit am Kammerstück entstandene Bildstrecken geben einen aussergewöhnlichen Einblick in die Entstehung der Werke und die Arbeitsweise der Künstler. Vier Autoren – Jacqueline Burckhardt, Robert Fleck, Julian Heynen und Michael Rooks – untersuchen in ihren Beiträgen die verschiedenen Aspekte von Zita – Щара. Eine dichte und ausführliche Folge grossformatiger Installationsaufnahmen runden den Katalog ab

Zita – Щapa.

Kammerstück von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow

Herausgegeben von der Laurenz-Stiftung, Schaulager

mit einem Vorwort von Maja Oeri

Beiträge von Julian Heynen, Jacqueline Burckhardt, Robert Fleck, Michael Rooks

168 Seiten, 21 × 30 cm, 110 farbige Abbildungen, Hardcover, Schutzumschlag

Texte in Deutsch und Englisch

Erste Auflage 2016