Jetzt läuft sie wieder!

Restaurierungsprojekt Méta-Harmonie II (1979) von Jean Tinguely

Medienmitteilungen

- Medienmitteilung zur Restaurierung der Méta-Harmonie II (PDF, 1.48 MB)

Pressebilder

Jean Tinguely, Méta-Harmonie II, 1979, Mobile Alteisenskulptur mit Musikinstrumenten und anderen Gegenständen, 3 Teile: Eisen, Blech, Messing, Kunststoff, Gummi, Holz, Leder, Glas, Elektromotor, 380 × 690 × 160 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Dauerleihgabe im Museum Tinguely, 1996, Foto: Tom Bisig, Basel, © 2018, Pro Litteris, Zurich

Ausstellungsaufbau Méta-Harmonie II (Detail) mit Jean Tinguely im Hintergrund, Ausstellung «Tinguely – Luginbühl», Städtische Galerie im Städel, Frankfurt am Main, 1979. Museum Tinguely, Basel, Foto: Leonardo Bezzola

1980 ging Méta-Harmonie II in die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung ein und war lange im Kunstmuseum Basel ausgestellt. Seit 1996 ist die Musikmaschine im Museum Tinguely als Dauerleihgabe zu hören und zu sehen. Foto: Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler

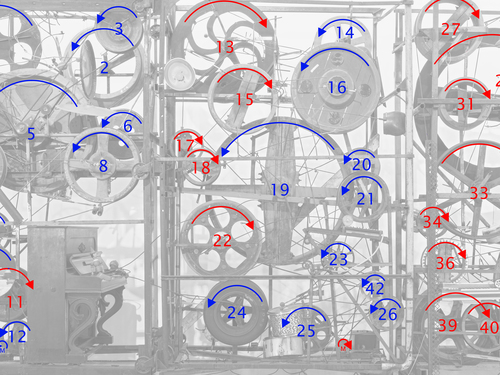

Das Grundgerüst der Méta-Harmonie II bilden drei zusammengeschweisste Rahmen. In diesem dreidimensionalen Konstrukt befindet sich ein Geflecht aus Rädern und Riemen, Metallstangen und Gummiseilen, Instrumenten und Schlägeln – alles bewegt durch drei Motoren. Foto: Schaulager, Laurenz-Stiftung

An den Seiten der einzelnen drei Teile der Méta-Harmonie II hatte der Künstler Rollen angebracht. Auf diesen lassen sich die Elemente verschieben. Foto: Tom Bisig, Basel

Von der Méta-Harmonie II existierten keine Konstruktionspläne. Eine technologische Bestandesaufnahme trug dazu bei, die Funktionsweises des Werks zu verstehen. Foto: Schaulager, Laurenz-Stiftung

Das komplexe kinetische Werk ist störungsanfällig und wartungsintensiv. Jean-Marc Gaillard, Restaurator am Museum Tinguely und ehemaliger Assistent von Jean Tinguely, stand dem Team mit seiner langjährigen Erfahrung bei der Restaurierung von Tinguelys Werken bei. Foto: Tom Bisig, Basel

Vergleich von unterschiedlich abgenutzten Messingbuchsen: Um den Verschleiss zwischen zwei beweglichen Teilen zu minimieren, setzten die Assistenten des Künstlers Messingbuchsen ein. Diese müssen kontrolliert und, wenn die Abnutzung zu gross ist, ersetzt werden. Foto: Schaulager, Laurenz-Stiftung

Die Veränderung des Klangbildes durch den materiellen Verschleiss waren offenkundig. Ursachen der Veränderung des Klangbildes waren aber z.B. auch die Verwendung falscher Perkussionsschlägel. Foto: Schaulager, Laurenz-Stiftung

Frühe Fotografien dienten als Leitfaden für die Bestimmung des ursprünglichen Zustands und erlaubten die Bestimmung von originalem Schlägeln und solchen, die zu einem späteren Zeitpunkt ersetzt worden waren. Foto: Schaulager, Laurenz-Stiftung

Die Disney-Figur, welche auf die Tastatur des Klaviers prallt, besteht aus PVC-Kunststoff. Dieser war aufgrund der Migration der Weichmacher stark verschmutzt. Foto: Tom Bisig, Basel

Um den durch das permanente Aufschlagen auf die Tastatur des Klaviers verformten Fuss zu stabilisieren wurde in ihrem Inneren ein Metallskelett eingebaut. Foto: Schaulager, Laurenz-Stiftung

Einige der von Tinguely eingesetzten Gewebeklebebänder waren durch Versprödung so stark beschädigt, dass sie erneuert werden mussten. Carole Maître, Assistenzrestauratorin am Schaulager, testet verschieden Farben für die Herstellung der neuen Klebebänder. Foto: Tom Bisig, Basel

Marcus Broecker, Restaurator am Schaulager, beim Zuschneiden der vom Restaurierungsteam eigens für das Werk angefertigten Klebebänder. Foto: Tom Bisig, Basel