25 Jahre sind es her, seit das Werk von Bruce Nauman in seiner gesamten medialen Breite präsentiert wurde. Die Ausstellung umfasst Videoarbeiten, Zeichnungen, Druckgrafiken, Fotografien, Skulpturen, Neonarbeiten und raumgreifende Installationen. Neben Schlüsselwerken sind auch weniger bekannte Arbeiten zu sehen, und als Weltpremiere werden die 3D-Videoprojektion Contrapposto Split, die monumentale Skulptur Leaping Foxes sowie zum ersten Mal in Europa die jüngst entstandenen Contrapposto Studies, i through vii präsentiert.

Der 1941 im mittleren Westen der USA geborene und heute in New Mexico lebende und arbeitende Künstler ist aufgrund seines wegweisenden Schaffens eine zentrale Figur der zeitgenössischen Kunst. In seiner Arbeit ergründet er Themen wie Sprache und Körperlichkeit und lotet Machtstrukturen und Regelwerke aus. Mit seiner beharrlichen Befragung ästhetischer und moralischer Wertvorstellungen und Sehgewohnheiten fordert Bruce Nauman unsere Wahrnehmung und Vorstellungskraft stets aufs Neue heraus. «Bruce Nauman: Disappearing Acts» bietet eine Übersicht auf das fünf Jahrzehnte umspannende vielgestaltige Werk dieses schwer fassbaren Künstlers, welches bis heute nichts an Dringlichkeit und Aktualität verloren hat.

Blick in die Ausstellung

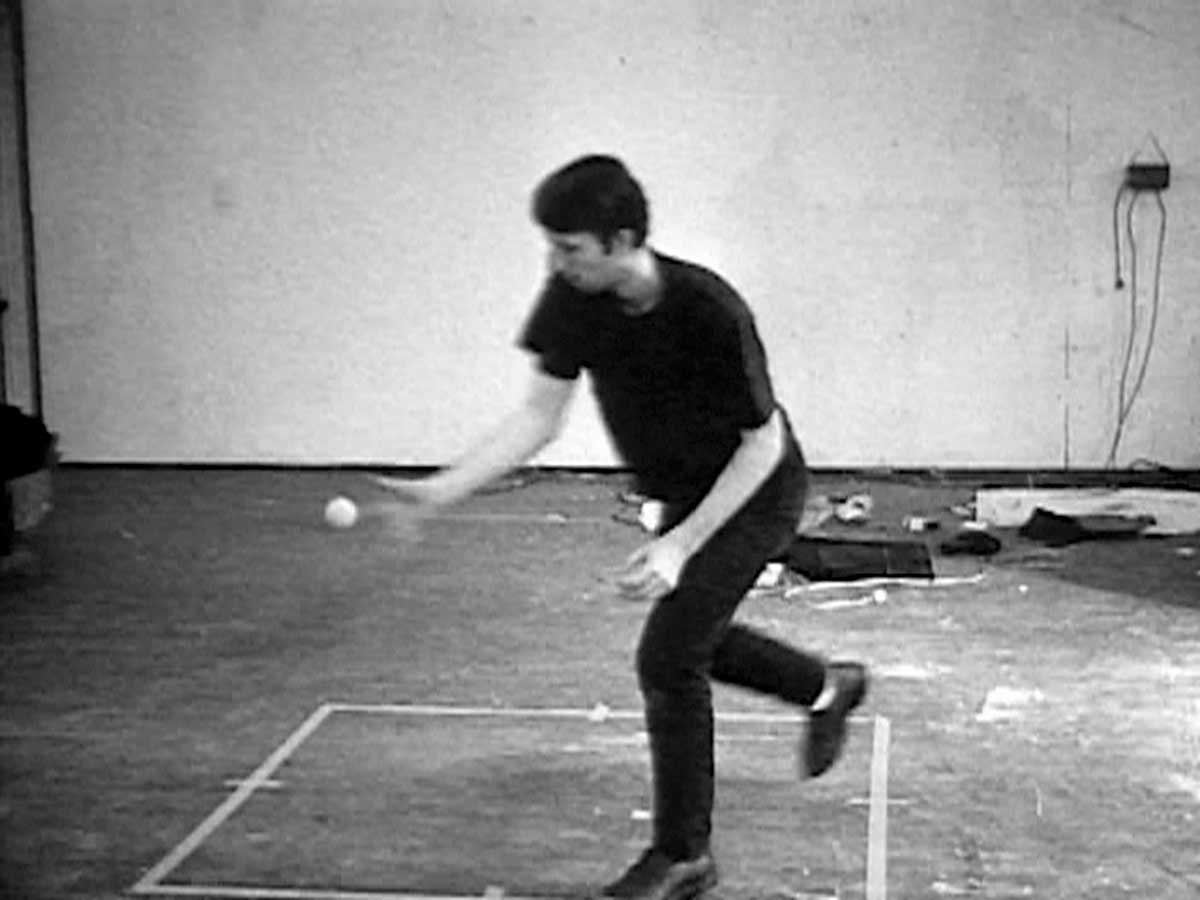

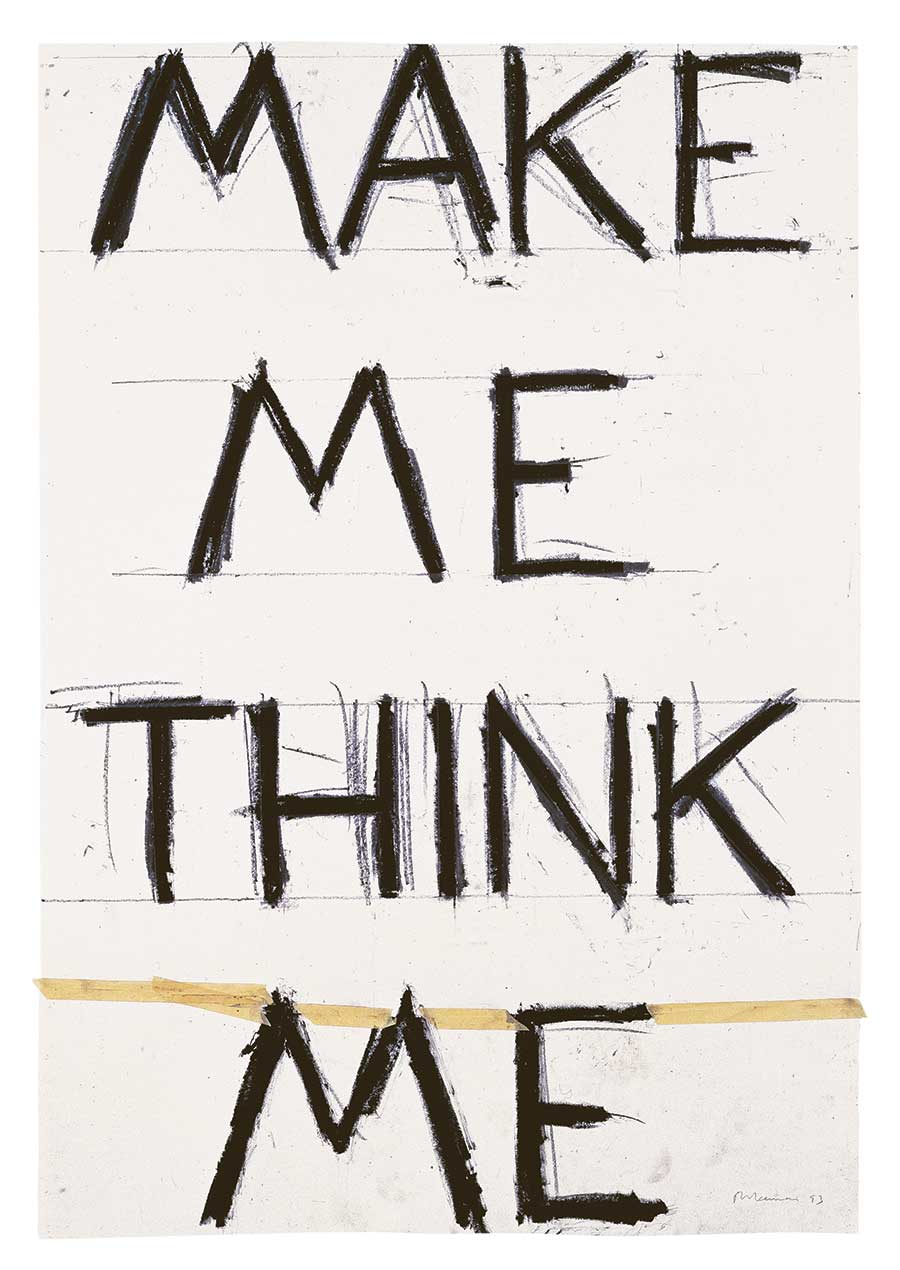

Trotz seiner unverkennbaren Handschrift produziert Bruce Nauman immer wieder erstaunlich unterschiedliche und in ihrer Radikalität einzigartige Arbeiten. Sein Werk lässt sich nicht einfach typisieren, dafür ist jede Neonarbeit, jede komplexe Installation, jede Skulptur zu autonom. Dennoch gibt es Themen, die sich wie Leitmotive durch Naumans Schaffen ziehen: das Studio, der Körper, Modelle, Sprache, Ton und Klang.

Naumans Arbeitsweise ist davon geprägt, dass er sich – ähnlich einem Loop – wiederholt auf neue Art und Weise mit grundlegenden Inhalten und Fragestellungen auseinandersetzt, die ihn von Anfang an beschäftigen. «Bruce Nauman: Disappearing Acts» legt eine Fährte durch ein Werk, welches verschiedene Zugänge erlaubt. Von den ersten skulpturalen Arbeiten des experimentierfreudigen Künstlers bis hin zur allerneusten Videoinstallation, die sich hochkomplexer 3D-Bildgebungsverfahren bedient und hier weltweit erstmals zu sehen ist, folgt die Ausstellung einer losen Chronologie, die immer wieder aufgebrochen wird. In der Folge gesellen sich neuere Werke neben ältere, wobei solche Gruppierungen bisher ungesehene Aspekte aufzeigen.